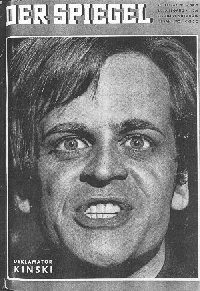

1961.02.22 Der Spiegel Nr. 9 S. 62-71 "Abende eines Fauns"

Abende eines Fauns

(siehe Titelbild)

Eine Million Deutsche haben Nikolaus Nakszynski gehört. Je nach Temperament ergriffen, belustigt, verzückt oder angewidert. Je nach Wohnsitz im Berliner Sportpalast, in der Wuppertaler Stadthalle, im Auditorium maximum der Hamburger Universität, in Kinos, Theatern, Turnhallen oder Wirtshaussälen.

In diesem Jahr tritt Nikolaus Nakszynski hundertmal in Westdeutschland, Österreich und in der Schweiz auf und spricht, wie er bescheiden ankündigt, "den lieben Gott". Neben den Huren- und Galgenstücken seines Lieblingsdichters, François Villon*, die er seit Jahren mit Vehemenz ins Publikum schreit, will er nun auch die Worte des biblischen Neuen Testaments "wie Blitze und Keulen unter die Massen schleudern."

François Villon, geboren 1429, wurde während seines Poeten- und Landstreicherlebens wiederholt zu Kerker und sogar zum Tode verurteilt, jedoch vom Pariser Gerichtshof zur Verbannung begnadigt (Spiegel 8/1961).

Nikolaus Nakszynski ist der bürgerliche Name eines 34jährigen Rezitators, der sich Klaus Kinski nennt. Mit seiner rhetorischen Verve, mehr aber noch mit seinem exhibitionistischen Gaukelspiel hat er von Saison zu Saison grössere Scharen von Kurzweil-Bedürftigen in seine Ein-Mann-Show gelockt.

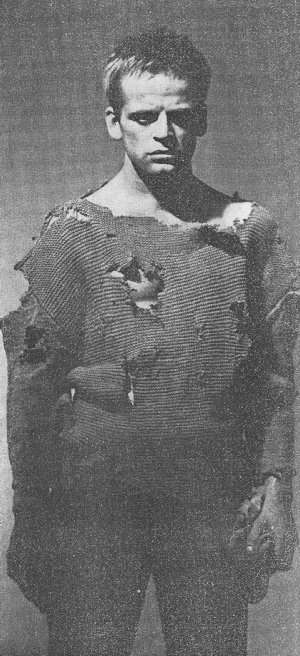

Sein Auftritt unterscheidet sich von den Auftritten anderer Sprechkünstler: Kinski hat sich ein beinahe kultisches Zeremoniell zugelegt. In strenger schwarzer Soutane, manchmal auch nur in einem Lumpenkittel oder in einer verwaschenen Blue-jeans-Kombination, und lediglich von einem kleinen Scheinwerferkegel geleitet, betritt der Deklamator die dunkle, kahle Bühne.

In der Mitte des Bretter-Gevierts, auf dem - einem Schafott ähnlich - ein Podest aufgebaut ist, verharrt er einige Sekunden bewegungslos, bis das Geräusper und Gemurmel im Saal verebbt. Dann reckt Kinski das bleiche, kantige Gesicht in märtyrerhafter Gebärde empor, wirft die Genie-Strähne mit jähem Ruck in den Nacken und breitet, gleichsam segnend, die Arme aus. Und während der Scheinwerfer wie zufällig das Schattenbild eines Gekreuzigten auf die Rückwand der Bühne projiziert, kartätscht Kinski mit Schaum vor dem Mund Wort-Kanonanden ins Parkett: heilige und zotige, originale und travestierte Verse.

Die Munition liefern vorzugsweise die Poeme Villons, Rimbauds oder auch Schillers, an denen der Orator so lange herumfeilt, bis sie sich in Dumdum-Geschosse verwandelt haben.

Nachdem Kinski zweieinhalb Stunden lang "Lavaströme erbrochen hat" (Kurier, Wien), verlässt er schweissbedeckt die düstere Zelebrationsstätte und wickelt sich hinter der Bühne in einen Teppich, "um den Beifall nicht hören zu müssen".

Die Ovationen für Kinski pflegen 15 bis 45 Minuten anzuhalten. Der Applaus der Presse dauert nun schon bald ein Jahrzehnt.

Da Klaus Kinski, wie er selber formuliert, vorzugsweise "für die Strasse spricht", waren es in erster Linie die Boulevard-Blätter, die ihn zum Idol erhoben und verkündeten:

- "Kinski spricht, wie die Callas singt" (Hamburger Morgenpost)

- "Man glaubt, der Geburt der Verse beizuwohnen" (Hamburger Abendblatt)

- "In Kinski spürt man gewalten, wie wir sie aus dem Mythos, aus der Bibel, aus der frühen Antike kennen" (Wiener Bildtelegraf)

- "Kinski (ist) der Medizinmann des gesprochenen Wortes" (Frankfurter Abendpost)

Die Nürnberger Nachrichten verrieten, dass Kinski "mit allen Mitteln einer grossen Darstellungskunst zelebriert", und die Neue Ruhr-Zeitung schliesslich erläuterte ihren Lesern, warum Kinskis bevorzugter Effekt die Lautstärke, geradezu unentbehrlich sei: "Wir brauchen Künstler vom Schlage Kinskis, die diese Welt der Superlative noch überschreien."

Auch zurückhaltende Blätter, wie etwa der Berliner Tagesspiegel, bekannten, dass "man dem Vulkan Kinski die Reverenz nicht versagen kann". Und die Welt bescheinigte dem Berliner, dass er über eine "ausserordentliche Begabung" verfüge und sehr wohl ein "suggestiver Sprecher" sein könnte, wenn er nur nicht so disziplinlos wäre.

Aber selbst die Zuchtlosigkeit des Akteurs Kinski fand Gande. Die Süddeutsche Zeitung nannte ihn fast zärtlich einen "wildernden Orpheus ..., dem zu widerstehen äusserst schwerfällt". Und die tantenhaft strenge Frankfurter Allgemeine, Kinskis genialischem Gebaren sonst abhold, orakelte, dass eben dieser Sprechkünstler durchaus "das deutsche Theater bereichern könnte".

An einer solchen Bereicherung ist dem Kinski freilich kaum gelegen. Er sieht darauf, dass seine Ein-Mann-Wanderbühne floriert, und weiss, dass gerade der Alleingang das eigentliche Geheimnis seiner Publikumserfolge ist: Eruptionen, bei denen, wie das Spandauer Volksblatt bemerkte, "Ohnmachtsanfälle alter Damen" nicht selten sind und "es ... schon zu einer Frühgeburt gekommen sein soll", könnte er sich in einem Ensemble nicht erlauben.

Allein in den letzten drei Jahren produzierte sich Kinski an die 200mal in Wien, 65mal in Berlin, 24mal in Hamburg und über 100mal in West- und Süddeutschland, und zwar fast immer in ausverkauften Sälen.

Nach einem Kinski-Auftritt im Berliner Sportpalast schrieb der Westberliner Abend: "Gut gebrüllt, Kinski! - Der Sportpalast bebte!" Und der Tagesspiegel registrierte, dass sich die Zuschauerzahl des Zurschaustellers "von Mal zu Mal erhöht".

Solch ein Run auf gebrüllte Lyrik ist um so verblüffender, als das Rezitieren von Dichter-Versen sich in Deutschland - jenseits von Theater, Rundfunk und Fernsehen - bislang mehr oder weniger auf die Matineen einiger weniger renommierter Schauspieler, auf sittsame Buchladen- und Volksbücherei-Dichterlesungen, auf vereinsinterne Schiller-Huldigungen und halbfamiliäre Löns-Lauten-Abende beschränkte. Erst Kinski wandelte das gewohnte intime Musen-Stelldichein zum lärmenden Spektakulum.

Zwar kutteldaddelten in den vergangenen Jahren so korrekte Komödianten wie Günther Lüders mit Ringelnatz-Versen über Land, und der Altenteil-Schauspieler Paul Henckels versuchte mit seiner Gattin Thea Grodtczinsky einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, indem beide Wilhelm Busch auf Vortragstourneen noch wohlfeiler machten, als er durch die Flut billiger Volksausgaben schon geworden ist.

Den Rezitator Kinski aber brauchte bisher keine Konkurrenz zu ängstigen, weder das primanerhafte Verse-Aufsagen des jungen Filmschauspielers Hardy Krüger noch Mathias Wiemans Radio-Märchenstunden. Keiner der derzeit in Bundesdeutschland gängigen Deklamatoren hat auch nur annähernd einen ähnlichen Zulauf wie er.

Die zweifellos publikumswirksamen Lesungen von Elisabeth Bergner, Otto Eduard Hasse, Maria Becker oder Will Quadflieg lassen sich mit Kinskis Show noch weniger vergleichen, weil diese Sprecher ihr Renommee als Schauspieler mit in die Waagschale werfen können und der Charakter ihrer Darbietungen von vornherein auf die besinnliche Stunde abgestellt ist, während es Kinski in richtiger Einschätzung seiner Möglichkeiten auf drastische Effekte ankommt.

Bühnen-Akte à la Kinski haben denn auch mit Sprechkunst im althergebrachten Sinne so gut wie nichts zu tun. Nach der Auffassung Goethes etwa - als Direktor des Weimarer Hoftheaters verfasste er eigens sprechtechnische und mimische "Regeln für den Schaspieler" - wäre Kinski kaum als Rezitator anzusehen.

Der Geheimrat verstand nämlich unter Rezitation eine Vortragsart "ohne leidenschaftliche Tonerhebung, doch auch nicht ganz ohne Tonveränderung", im ganzen eine "massvolle, ausgewogene Darbringung". Der Zuhörer solle deutlich fühlen, dass "von einem dritten Objekt", vom Produkt eines Dichters, die Rede ist.

Dem Exzentriker Kinski gelten Sprechtugenden überhaupt nichts. Kinskis Waffe ist der Exzess: Eine fast krankhafte Egozentrik, raffinierte Sprechtechnik - die Synthese echter und gespielter Besessenheit -, hysterische Exaltation und ein extrovertierter Sexualismus sind die Instrumente seines Erfolgs.

Während drsaussen auf den Litfasssäulen sein Name "so gross wie Zirkus Krone" (Kinski) prangt, kreischt drinnen im Saal der Deklamator "wie ein geiler Urfaun" (Der Tagesspiegel), beschimpft seine schockierten Zuhörer - "Idiotenpack" - und beschert, zumal den Frauen, "die Wonnen der Betäubung" (Hamburger Abendblatt)

Einer der Höhepunkte der Kinskischen Verbal-Orgien pflegt gekommen zu sein, wenn der Rezitator seinem Publikum Villons "Grosses Testament", den Abgesang des Dichters auf ein ausschweifendes Leben, als schocktherapeutische Zugabe verpasst:

- Ach, hätt ich nicht den Mai so schlecht vertan,

- Wär ich noch jetzt in manchem Korb der Hahn,

- Wer aber will mich armen Tor

- Jetzt noch ins Bett und Kinder von mir wissen?!

- Wer duldet diesen Kopf, den einst der Henker schor,

- Auf einem reinen weissen Seidenkissen?

- Als ich die Schule schwänzte, da begann's

- Mit mir bergab zu gehn, wuchs mir der Satansschwanz.

Und ohne mit unterstreichenden Gesten, mit Gurren und Stöhnen und genüsslichen Pausen zu sparen:

- Mir liegt nun einmal dieser Zug

- ins Tierbereich, was drüber ist, das ist Betrug

- An jenem Mark und Drüsensaft,

- Der uns den Fiedelbogen strafft.

- [Nachdichtung von Paul Zech]

Während die Welt bei dergleichen faunischen Kinski-Kapriolen unwillig "erotische Szenen" vermerkte, diagnostizierten Studenten der Berliner Freien Universität, dass in Kinskis Schaustellerei die Auseinandersetzung zwischen Persönlichkeit und Sexualität deutlich sichtbar werde. Nachdem Kinski vor 2'000 kritischen Studikern deklamiert hatte, schrieb die Universitäts-Zeitung colloquium: "Kinski produziert sich ganz aus seiner persönlichen Mitte, die eine ins Geistige hinaufreichende ... Geschlechtlichkeit ist." Und bündiger: "Kinski spricht mit (dem) Unterleib."

Ob Kinski freilich, wie die Studiker andeuten, bei dieser Darbietungstechnik unter einem inneren Zwang handelt oder seine Tiefschläge in Freistil-Manier vielmehr mit Berechnung landet, muss dahingestellt bleiben. Geltungssucht und eine sorgsam gehätschelte Neigung, verrückt zu spielen, haben Kinskis Karriere jedenfalls von Anfang an bestimmt.

So konnte er seinen ersten Erfolg als Showman bereits 19jährig in einem britischen Gefangenenlager buchen: Damals spielte Kinski so realistisch einen Geisteskranken vor, der beinahe an Heimweh stirbt, dass man ihn tatsächlich nach Deutschland entliess.

Über seine Herkunft und seine Kindheit schweigt sich der sonst so beredte Wortakrobat beharrlich aus. Er deutet lediglich an, dass er sich gleich den Heinrich Heine-Helden Crapülinski und Waschlapski für einen "edlen Polen" hält. Tatsächlich stammt Nikolaus Nakszynski aus Zoppot bei Danzig, versteht kaum ein Wort Polnisch und kann allenfalls als "Spree-Pole" gelten, wie die Berliner vor dem Kriege Zuzügler aus dem Osten witzelnd nannten.

Obwohl sich das Haus, in dem die Nakszynskis in Berlin wohnten, die Nummer 3 in der Schöneberger Wartburgstrasse, nachweisen lässt, bleibt das Schicksal seiner Eltern im Dunkel. Kinski heute lakonisch: "Ich weiss nur, dass beide tot sind." Auch sonst ist die Biographie des jungen Nakszynski kümmerlich: Gymnasium bis zur Obertertia in Berlin, dann Hitler-Jugend-Wehertüchtigungs-Lager in Holland und schliesslich Gefangenschaft.

Im englischen Camp trommelte der Internierte ein kleines Ensemble zusammen und spielte im ersten Nachkriegswinter in kalten Baracken nach selbstgebastelten Testen "Greise, junge Männer, Engel und Dirnen - manchmal alle Rollen in einem Spiel".

Nach seiner Entlassung aus dem Camp-Theater fühlte sich der blasse Ephebe zum "gelernten Schauspieler" gereift und erhielt prompt erste Engagements in Tübingen und Baden-Baden.

Bald machte sogar der renommierte Theaterleiter und Regisseur Boleslaw Barlog dem jungen Mann einen Antrag und holte ihn nach Berlin. Kinski freilich, der unter Barlog Lehrjahre absolvieren sollte, fühlte sich missverstanden und warf dem Meister zum Abschied die Scheiben der Wohnung ein.

Dieses klirrende Valet bedeutete aber keineswegs das Ende der Kinskischen Bühnen-Laufbahn. Nach diversen Hungermonaten auf einem tristen Dachboden - Kinski liess nicht nur sein damaliges Milieu, sondern auch seine Exmittierung vorsorglich für die Nachwelt photographieren - gab er 1949 in einem Saal am Kurfürstendamm seinen Einstand als Einzelunterhalter mit einer psychodramatischen Sex-Rolle.

Es handelte sich um Jean Cocteaus Einakter La voix humaine (Die menschliche Stimme): Eine Frau sitzt am Telephon und spricht noch einmal mit ihrem Liebhaber, der sie verlassen hat. Am Ende eines langen Monologs legt sie sich die Telephonschnur um den Hals und erdrosselt sich.

Die leidende Frau spielte Klaus Kinski.

Den Künstlernamen Klaus Kinski hatte sich Nakszynski bald nach dem Kriege zugelegt, "weil Kinski kurz und gut klingt". Dass es ein bekanntes böhmisch-österreichisches Adelsgeschlecht mit dem Namen Kinsky gibt, will der Schauspieler erst Jahre später in Wien erfahren haben, als man ihn im renommierten Hotel "Erzherzog Rainer" mit "Durchlaucht" anredete. Kinski vor dem Kinsky-Palais in Wien: "Da heisst einer nach mir."

Den Berlinern sagte der Name Kinski zunächst gar nichts. Dennoch wurde die Stimme - mit 47 Aufführungen - ein beachtlicher Erfolg, zu dem Kinskis erotische Manipulationen mit dem Telephonhörer (Der Kurier: "Nicht ganz schickliche Ekstasen") beigetragen haben mögen.

Walther Karsch, Mitherausgeber des Tagesspiegel, der sich zu einer umfänglichen Rezension aufraffte, verriss den Debütanten zwar, räumte aber ein, dass es "so einen Mann (wie Kinski) nicht alle Tage gibt".

Kinski witterte Narrenfreiheit und arrangierte daraufhin eine Pressekonferenz, auf der er dem Reporter des Spandauer Volksblatt zügig in die Feder diktierte: "Ich weiss aufgrund meiner Erfahrungen, wie eine Frau reagiert ... Schreiben Sie, ich werde die Kameliendame spielen ... Und dass man, wenn es darauf ankommt, versuchen müsste, wie ein Pferd zu fühlen."

Überhaupt zeigten sich manche Zeitgenossen gegenüber der von Kinski oft dümmlich, doch effektvoll angekurbelten Publicity recht aufgeschlossen. Pressephotographen knipsten beispielsweise willig den Zeitungskiosk-Stürmer Kinski, der vorgeblich "gegen die Nuditäten in den deutschen Illustrierten" protestierte.

Wenig später machte Frauenrollen-Interpret Klaus Kinski im Verein mit Thomas Harlan von sich reden. Harlan junior wollte die Sünden seines Vaters "wiedergutmachen". Vater Veit hatte sich auch nach Auffassung seines Sohnes als Star-Regisseur des NS-Regimes durch seinen Film Jud Süss an den Juden versündigt. Also planten Klaus und Thomas "einen Spielfilm im dokumentarischen Stil" (Kinski), der die neuere jüdische Leidensgeschichte von Theresienstadt bis Tel Aviv zum Thema haben und in Israel gekurbelt werden sollte.

Mit einem gemeinschaftlich verfassten Drehbuch (Titel: Ich will zu den Juden) trampten die Freunde nach Paris, um es in einer Villa der Avenue Foch der Gattin des Barons Guy de Rothschild, eines der drei Direktoren der Rothschild-Bank, zu Füssen zu legen.

Die beiden Deutschen boten ihren Film auf den dicken Teppichen des herrschaftlichen Hauses zunächst einmal als Stegreifspiel. Es wurde eine einträgliche Darbietung. Die Baronin schluchzte Tränen und Bargeld.

Ausserdem heimsten die Jünglinge einen Wagen für den Ausflug in den Orient ein. Nach einem fünfwöchigen Aufenthalt in Israel war zwar das Rothschildsche Zehrgeld aufgebraucht, ein Filmwerk jedoch weder fertiggestellt noch vorbereitet. Schliesslich wurde Harlan, dessen Herkunft amtlichen Stellen angeblich unbekannt gewesen war, samt Kinski von den Israelis des Landes verwiesen.

Da er in Deutschland als Schauspieler nicht gefragt war, beschloss Kinski, fortan für Geld Gedichte herzusagen. Vorher trennte er sich von dem gläubigen Thomas, dem er eine erkleckliche Summe schuldete.

Bei seinem künftigen Publikum führte sich Kinski mit Aplomb ein. Mit Schiebermütze und zerschlissenem Pullover sprang er im "Quartier Bohème", einem Charlottenburger Künstlerlokal, auf einen Konzertflügel, bat mit leiser Stimme um "gedämpftes Licht" und brüllte dann unvermittelt Villons deftigste Lieder in den Saal. Damals, 1953, formierten sich in Berlin die ersten Hundertschaften fanatischer, meist jugendlicher Kinski-Anbeter.

Diese Fan-Trupps hielten ihm in den darauffolgenden Jahren die Treue und bildeten bei den jeweiligen Veranstaltungen den Kern der Kinski-Gemeinde in Berlin.

Noch rezitierte Kinski auf eigenes Risiko: Er hatte keinen ständigen Manager und machte selbst den Auftritts-Arrangeur in zunächst kleinen Liebhaber-Zirkeln. Aber schon bald gelang es ihm, mit Rimbaud-Versen* in der Berliner Kongresshalle bei einem grossen Publikum anzukommen. Rimbaud wurde - neben Villon - zu Kinskis erklärtem Lieblingsdichter, dessen "Trunkenes Schiff", das der Rezitator in einem apfelsinenfarbenen Sackkleid sprach, zu Kinskis Paradehymne. Jubilierte die Stuttgarter Zeitung: Er, Kinski, "ist Rimbauds Trunkenes Schiff".

Jean Arthur Rimbaud (1854 bis 1891) schrieb seine symbolistischen Dichtungen im Alter von 15 bis 19 Jahren. Berühmt wurde er vor allem durch die ekstatische Seelenballade "Das trunkene Schiff" und durch seine dramatische Freundschaft mit dem Dichter Paul Verlaine.

Bald danach bemächtigte sich der emsige Literatur-Aufbereiter Gerhart Hauptmanns. In schwarzer Mönchskutte, mit geisterhaftem Bleichgesicht zelebrierte er die Novelle vom Ketzer von Soana, einem jungen Priester, der fleischlicher Liebe verfällt. Über das Publikum dieser Darbietung hiess es hinterher im Berliner Abend: "Die Frauen, nicht nur die jungen, nahmen ihm (Kinski) die Worte mit dem Opernglas vom erhitzten Mund."

Kinskis Programm wurde komplett, als er - diesmal in schwarzem Talar - in Familienvorstellungen Oscar Wildes Märchen darbot und schliesslich dazu überging, mit Schillerschen Balladen betuliche Bürger in seine Armee von Bewunderern einzureihen.

Bei seinen Schiller-Abenden achtete Kinski auf manierliche Optik. Er trat in Scholaren-Kluft mit Schillerkragen auf und sprach wie ein schwindsüchtiger Jenaer Professor mit fliegendem Atem und hitzig gefleckten Wangen.

Bei dem Vers "Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn" pflegte er sich an die linke Brustseite zu greifen, bei Erwähnung der "Salamander und Molche" im "Taucher" in die Leistengegend. Der Beifall für seine gestenreichen Darbietungen war so erfreulich, dass Kinski sich einen besonderen Werbe-Gag verstattete: Er liess sich für die Schmuckhüllen seiner Schiller-Schallplatten als Olympier mit Lorbeerkranz photographieren.

Neben Versen von Villon, Rimbaud und Schiller rezitierte Kinski gelegentlich in grauer Fahrstuhlführer-Montur auch Gedichte von Majakowski und Tucholsky - aber der russische Revolutionspoet wie der deutsche Satiriker zogen als Kinski-Stoff nicht recht. Im wesentlichen ist Kinskis Programm mit etwa zwanzig Villon- und Rimbaud-Gedichten rund.

Mit diesem bescheidenen Fundus allein machte Kinski freilich noch keine Schlagzeilen. Dafür bedurfte es dramatischerer Auftritte. Sein fast paranoischer Geltungsdrang liess ihn solche Ausbrüche immer dann provozieren, wenn er sich von Publikum und Presse nicht ausreichend bewundert wähnte.

In München explodierte das Genie bei einer Aufführung im Theater-Studio des Textilfabrikanten Hermann Fink ("Verbandsstoffe"). Gegeben wurde Iskender, ein Stück um Alexander den Grossen, das der Dachauer Studienrat Leo Stettner in seiner Freizeit gestrickt hatte. Dass man Exzentriker wie Kinski, der den Alexander spielen sollte, nur unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen bewaffnet auf die Bühne schicken darf, bedachte niemand. Kinski erhielt als Requisit eine Peitsche, mit der er während der Aufführung einen orientalischen Sklaven tatsächlich fast ohnmächtig schlug; den Dolch, den er, Alexander-Kinski, im Gewande trug, schleuderte er kurzerhand ins Parkett, weil das Publikum ihm nicht behagte.

Im Bremer Hotel "Columbus" fielen einem Temperamentsausbruch in Kinskis Appartement ein Telephonhörer und Teile des Mobiliars zum Opfer. Einem Auftritt Kinskis in der Hotelhalle, bei dem Gäste wie Bedienstete sich sowohl über die Leistungsfähigkeit der Kinskischen Stimmbänder als auch über sein Schimpfwort-Repertoire von "hundertzwanzig Worten" (eine Zeugin auf der Revierwache) verwunderten, bereiteten sechs Polizisten gewaltsam ein Ende.

In München rief Kinski einem Lacher im Parkett zu: "Geh' raus, du Schwein!" Und im Essener "Haus der Technik" musste sich ein betagter, zaghaft hüstelnder Balladen-Freund anhören: "Ich finde das Alter viehisch und kann es nicht ertragen."

Bei Extemporationen dieser Art stösst Kinski durchaus nicht immer auf Protest. Im Gegenteil: Nicht wenige Zuhörer sind begeistert, wenn Kinski ihnen erklärt, dass er sie "sehr miese findet", und manche Zeitungsschreiber delektieren sich an den Entgleisungen.

So interpretierte der Reporter des Bonner General-Anzeiger die Eigenarten eines Genius aus bundeshauptstädtischer Perspektive:

- "Er kann es sich ... leisten, in einem der vornehmsten Bonner Restaurants nach extravagantem Mittagessen Zigaretten in der Sosse auszudrücken und Bier aus der Flasche zu trinken, ohne dass es ihm jemand übelnähme."

- "Er kann es sich leisten, aus einer kostbaren Tolstoi-Ausgabe alle Blätter, die ihn nicht interessieren, herauszureissen bis auf zwei, die ihn gefesselt haben."

Kinski meint es sich auch leisten zu können, seinen Namen meist in Versalien und immer in mehrfach grösseren Lettern als die Autorennamen auf die Plakate setzen zu lassen. Seine Unbescheidenheit begründet der Wander-Sprecher mit drei Zitaten, die er, gleichsam als Legitimation für die rummelplatzübliche Anpreisung, ebenfalls auf die Plakate drucken lässt:

- O. W. Fischer: "Kinski ist ein Genie, vielleicht das einzige heute unter uns";

- Jean Cocteau: "Sein Gesicht ist so jung wie das eines Kindes, und seine Augen sind ganz alt, beides zu gleicher Zeit, und im nächsten Augenblick ist es umgekehrt - ich habe noch nie so ein Gesicht gesehen";

- Jürgen Fehling: "Ich mache den grössten Schauspieler des 20. Jahrhunderts aus ihm."

Diese Werbe-Slogans haben der Dichter Cocteau, der Schauspieler Fischer und der Regisseur Fehling dem Rezitator Kinski vor Jahren gratis geliefert. Allerdings: Kinski ist nicht der einzige Bühnen-Jüngling, an dem Cocteau Gefallen fand. Und ob dem Zelluloid-Helden Fischer die rechte Urteilsfähigkeit schon gekommen ist, darf als umstritten gelten.

Tatsache ist zudem, dass der Regisseur Fehling keine Gelegenheit fand, Kinski zu vollenden, und dass der potentiell "grösste Schauspieler" dieses Säkulums gerade mit Theatermännern bislang wenig Glück hatte.

Bei der Leitung des Wiener Burgtheaters erregte er als Tasso unliebsame Aufmerksamkeit, weil er das Ende des Goetheschen Schaspiels aus eigener Machtvollkommenheit auf offener Szene veränderte. Nach seinem Abschied von Wien verklagte er die Burg und forderte 180'000 Schilling (30'000 Mark).

Der damalige Direktor des Wiener Theaters, Dr. Adolf Rott, so beteuerte der geschasste Mime, habe mit ihm, Kinski, mündlich einen Dreijahresvertrag geschlossen und nicht eingehalten. Rott bestritt diese Behauptung und räumte lediglich ein, er habe ein Engagement Kinskis zwar angestrebt, sei aber bei der "für teure Schauspieler" zuständigen österreichischen Bundestheater-Verwaltung auf Widerstand gestossen.

Die Bundestheater-Verwaltung hatte Anstoss an einer Untugend Kinskis genommen, die ganz im Gegensatz zu seinen üblichen Ausfällen steht: Kinski habe dem Wiener Publikum, insonderheit dem weiblichen, von der Bühne herab Kusshände zugeworfen und damit gröblich gegen die Burgtheater-Tradition verstossen.

Mochten Kinskis Kusshand-Zwischenspiele für die Wiener Theater-Obrigkeit nur als Vorwand gedient haben, den undisziplinierten Mimen loszuwerden, fest steht, dass sich auch das Bayrische Staatsschauspiel in München, an dem Kinski als Prinz Heinz in Shakespeares Heinrich IV. agierte, gezwungen sah, den Extremisten "in beiderseitigem Einverständnis" gehen zu lassen.

Das einzige Bühnengastspiel, bei dem Veranstalter und Akteur harmoniert haben dürften, war Kinskis Auftritt während der Berliner Festwochen 1952: Er posierte mit Glanz in dem Hans Werner Henze-Ballett Der Idiot (nach dem Roman von Dostojewski) und umgirrte als glaubhaft umnachteter Fürst Myschkin die Dame Aglaja (Natascha Trofimowa, von 1945 bis 1951 Primaballerina der Berliner Staatsoper).

Auch beim Film, wo Kinski nicht sonderlich reüssierte, war die Idioten-Rolle sein Metier. In Helmut Käutners farbenfreudigem Gemälde altbayrischer Herrlichkeit, (Glanz und Elend eines Königs), lieferte er als geisteskranker Prinz Otto nach übereinstimmender Meinung der Kritik eine beachtliche Talentprobe.

Der Regisseur Laslo Benedek aus Hollywood (Der Tod eines Handlungsreisenden) sah den flackernden Blick des irren Otto und engagierte Kinski auf der Stelle für den Eric Pommer-Film Kinder, Mütter und ein General. Kinski bekam die seinem Wesen adäquateste Rolle - er spielte in dem Kriegsfilm einen Leutnant, der nicht lachen kann.

Kinski, der sich tatsächlich durch Lachen zu profanieren meint, spielt seine Psychopathen-Rollen im Leben weiter, ohne Zäsuren zu kennen. Beispiel dafür ist die Geschichte eines Selbstmordversuchs, bei dem Kinski eine Überdosis Schlaftabletten eingenommen hatte, aber noch rechtzeitig aus seinem Dauerschlaf gerissen wurde. Ein Journalist fand damals im Zimmer des dahindämmernden Mimen einen ungeöffneten Brief, den Film-Kollege O. W. Fischer geschrieben hatte und der - wie Kinski heute offenherzig zugibt - "nach Veröffentlichung schrie".

Der Brief enthielt neben dem Satz "Ich liebe Dich wie meinen Bruder und schätze Dich wie keinen anderen Schauspieler in Deutschland" noch zahlreiche andere propagandistisch verwertbare Formulierungen. Vier Tage vor seiner Schlaftabletten-Aktion hatte es Kinski mit Leuchtgas versucht: Damals war die Presse nicht eingestiegen.

Kinskis prekäre Finaz-Sorgen, die angeblichen Motive seiner zeitweiligen Lebensmüdigkeit, waren und sind allerdings echt. Obwohl er gut verdient - er bekommt für einen Vortragsabend im Durchschnitt 1'000 Mark und kassierte bei Grossveranstaltungen auch schon 4'000 Mark für ein Dutzend vorgetragener Gedichte -, verfügt er über keine nennenswerten irdischen Güter. Er besitzt kein Auto, kein Haus, und seine Wohnung in der Berliner Uhlandstrasse ist nur spärlich möbliert. Kinski über sein ziemlich kahles Sechs-Zimmer-Etablissement: "Ich brauche die Räume zum Durchschreiten."

Die Gagen verschlingt sein aufwendiger Lebensstil. Er wohnt gern in feudalen Hotels und baut dort - "weil ich nur freundliche Gesichter ertragen kann" - für das Personal Papiergeld-Brücken vor seinem Appartement. Was nicht ausschliesst, dass die Hoteldiener die Ankunft Kinskis oft eher fürchten als begrüssen.

Der einzige Mensch, der mit Kinski leidlich auskommt, dürfte der von der Mannheimer Gastspiel-Agentur Heinz Hoffmeister GmbH, die den Deklamator inzwischen managt, gestellte offizielle Reisebegleiter namens Speck sein.

Während Kinski auf Tournee im Erste-Klasse-Abteil der Eisenbahn auf neue skandalträchtige Injurien sinnt, harrt Speck im gleichen Zug, aber Zweite Klasse, aus.

Meint der Kinski-Kummer gewohnte Speck gutmütig: "Man geht fehl in der Ansicht, dass mir der Herr Kinski zu anstrengend ist."

Zuweilen lässt sich Kinski auf Reisen von seiner Frau begleiten. Der 20jährigen Ruth Tocki, einst im Dahlemer Kellerlokal "Eierschale" als "B. B. von Berlin" umschwärmt, gelang es nach zweimaligem vergeblichem Anlauf (der Trauungstermin musste beide Male verschoben werden), Kinski zum Standesamt zu bugsieren. Es war seine zweite Ehe; die erste hatte man kurz vor seinen Selbstmordversuchen geschieden und das Sorgerecht für seine vierjährige Tochter der Mutter zugesprochen.

Ehefrau Ruth hat bisher weder vermocht, die Exzentrik ihres Künstler-Gatten einzudämmen, noch auf sein Äusseres Einfluss zu nehmen. Kinski bevorzugt nach wie vor Manschetten, die fast bis zur Handmitte reichen, individuell geschneiderte Pfadfinderhalstuch-ähnliche Krawatten und eine Wildwuchs-Mähne.

Lediglich der sowjetzonalen Freien Deutschen Jugend gelang es einmal, Kinskis Erscheinungsbild vorübergehend zu korrigieren. Bevor er während der kommunistischen Weltjugendfestspiele 1959 auf dem Heldenplatz in Wien vor siebzigtausend Pilgern Friedensverse rezitieren durfte, wurde Kinski, gemäss FDJ-Anweisung, wie Samson geschoren. Damals sprach der sichtlich geschwächte Kinski Bertolt Brecht.

Auch Brecht war eine Zeitlang fester Bestandteil seines Repertoires gewesen, bis Kinski mit der Dichter-Witwe Helene Weigel und dem Brecht-Verlag Suhrkamp Schwierigkeiten bekam.

Die Weigel und Suhrkamp nahmen Anstoss daran, dass Kinski während des Vortrags Texte eigenmächtig zu verändern pflegt. Mochte es im Fall Schiller, dessen Oeuvre ohne Rechtsschutz ist, noch hingehen, dass Kinski durch Umwandlung der Zeile "Was tun? spricht Zeus" in "Was tun? spricht Gott" (Kinski: "Wer weiss schon, wer mit Zeus gemeint ist?") Schiller-Verehrer in Rage brachte. Im Fall Brecht wollten es die Nachlassverwalter nicht hingehen lassen.

Am ärgerlichsten erschien den Brecht-Getreuen, dass Kinski gerade an dem Gedicht, das früher Kernstück seiner Brecht-Abende war, Amputationen vorgenommen hatte: an der "Ballade von der Judenhure Marie Sanders".

Die Ballade erzählt von den Judenverfolgungen der Hitlerzeit:

- In Nürnberg machten sie ein Gesetz,

- Darüber weinte manches Weib, das

- Mit dem falschen Mann im Bett lag.

- Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten,

- Die Trommeln schlagen mit Macht,

- Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten,

- Wäre es heute nacht.

Wer etwas vorhaben könnte, verrät Brecht in der letzten Strophe des Gedichts:

- Eines Morgens, früh um neun Uhr,

- Fuhr sie durch die Stadt

- Im Hemd, um den Hals ein Schild,

- Das Haar geschoren.

- Die Gasse johlte. Sie

- Blickte kalt.

- Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten,

- Der Streicher spricht heut nacht.

- Grosser Gott, wenn sie ein Ohr hätten,

- Wüssten sie, was man mit ihnen macht.

Diesem thematisch wie rhetorisch wirksamen Poem raubte der Rezitator unbekümmert die Zeile: "Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten." Kinski: "Ich habe Experten befragt. Der Satz bedeutet: Die Huren sind teurer geworden. Aber das ist den heutigen Wirtschaftswunder-Leuten egal."

Doch nicht nur diese aussagekräftige Zeile fiel. Kinski strich ferner: "Der Streicher spricht heut nacht."

Auch für diesen chirurgischen Eingriff hat Kinski eine Erklärung: "Ich wusste nicht, war Streicher einer gegen oder für die Nazis. Ich konnte nicht voraussetzen, dass alle meine Zuhörer, vor allem die jungen, den Namen Streicher kannten."

Und: ";Ich verändere die Texte, wenn es mir nötig erscheint. Ich verändere Schiller und Goethe, warum nicht auch Tucholsky und Brecht, wenn ihre Sprache nicht mehr stimmt. Wenn einer von den Leuten noch leben und es mir verbieten würde, dann würde ich sagen: Hau ab mit deinem Text, er ist in dieser Form schlecht, ich spreche was anderes."

Die Brecht-Erben protestierten, und die Firma, die Kinski-Brecht-Platten herausbringen wollte, musste den Plan aufstecken. Aber sonst ist die "Österreichische Schallplatten AG Amadeo" mit ihrem Star zufrieden: "Wir verkaufen viermal mehr Klaus Kinski-Platten als beispielsweise Werner Krauss-Platten." Auch die "Deutsche Grammophon Gesellschaft" will demnächst mit Kinski-Getöne ("Lyrik afrikanischer Völker") Geschäfte machen. Insgesamt hat Kinski bisher 26 Platten besprochen und dabei gut verdient.

Sein Pech mit Brecht und die Proteste von Literaturanwälten haben Kinski wenig beeindruckt. So kündigte er unlängst an, dass er seinem Publikum auf der bevorstehenden Bibel-Tournee wiederum einige Extravaganzen zu bieten gedenke. Kinski: "Auch die Bibeltexte, die ich in dieser Saison spreche, werde ich an manchen Stellen verändern müssen."

Seine Zirkus-Plakate will Bibelsprecher Kinski künftig überdies mit einem Zitat des Hollywood-Regisseurs George Seaton (Das Lied von Bernadette) anreichern: "Dieser Mann (Kinski) ist unübertrefflich. Wenn wir (Amerikaner) einen Christus-Film drehen, kommt für die Gestalt Christi nur Klaus Kinski in Betracht."

Autor: unbekannt

Einige Abbildungen wurden aus Platzgründen weggelassen. Es handelt sich um übrigen sämtlich um bearbeitete Scans ab Fotokopien.